Dentre os compositores brasileiros que produziram para a sala de concertos ao longo do século XX, César Guerra-Peixe figura na historiografia musical como um dos mais diretamente vinculados ao nacionalismo e à ideia de uma música baseada no folclore, uma espécie de nacionalista militante que teria largado o dodecafonismo por amor à pátria. É importante lembrar, porém, que questões relativas à técnica composicional também desempenharam um papel significativo na imagem que ele tentou construir para si ao longo de sua trajetória. Se olharmos para os anos 1950, quando Guerra-Peixe deixava de compor música dodecafônica em favor daquilo que chamava de “música brasileira”, veremos que durante aquele período ele não só se lançou às pesquisas folclóricas que o celebrizaram, no Recife e pelo interior de São Paulo, mas também refletiu e discutiu muito sobre a forma de compor adotada por ele próprio e por seus pares. Guerra-Peixe parecia empenhado em encontrar o “arsenal” mais adequado à criação de uma música de concerto que se pudesse dizer brasileira e moderna, recorrendo a todo um aparato que, de certo modo, garantiria sustentação à sua prática composicional, incluindo técnicas supostamente baseadas em leis naturais, a escolha cuidadosa de práticas e tradições de origens específicas e uma espécie de argumentação vigilante em torno desses elementos.

A TÉCNICA E O FOLCLORE

Aos olhos de Guerra-Peixe, o cenário da música de concerto brasileira da época estava dominado por um bloco mais ou menos homogêneo de compositores já estabelecidos, com Villa-Lobos à frente, e cuja música estaria em vias de academização e “rotinização”. Para ele, dois problemas principais marcavam a produção desses músicos: carência de apuro técnico e desconhecimento do folclore brasileiro, o que impediria que tivessem qualquer relevância, já que, sem técnica, não seriam capazes de escrever música que fizesse frente às grandes figuras da época; sem conhecer o folclore, não tinham como representar a nação com sua música.

Além disso, para Guerra-Peixe, compor música nacional ou compor à maneira europeia não era simples questão de mudar os materiais de base. Como ele próprio escreveu quando de suas primeiras tentativas de criar música nacionalista após abandonar o dodecafonismo, “falta[va-lhe] métier neste sentido” , e de fato tudo indica que ele se voltou para o folclore em busca também de sugestões de procedimentos técnicos, indo além da coleta de melodias e sugestões rítmicas para alçá-lo à condição de elemento formador do compositor:

De tempos em tempos minhas preferências por compositores mudam com as minhas ideias. Para mim, tanto Haydn me pareceu compositor oferecendo mensagem bastante nova, como Schoenberg me soou gasto, arcaico. Já achei a Sagração da Primavera, de Stravinsky, uma obra passadista e hoje a sinto revolucionária no sentido mais amplo. De qualquer modo, porém, o meu guia mais seguro nos últimos tempos tem sido o folclore, especialmente o de fonte ibero-africana, no qual observo um mundo inédito de experiências e adoto as que suponho me servirem melhor na qualidade de compositor. Aliás, vale acrescentar que, a meu ver, aprendi tanto com os tamborileiros dos cultos africanos do Recife, quanto nos conservatórios e nos livros de musicologia. Pelo menos assim o entendo.

O MEIO MUSICAL BRASILEIRO

Tendo em vista a saturação que Guerra-Peixe via no campo da música de concerto brasileira na virada dos anos 1940 para 50, compreendemos a expectativa alimentada por ele de que o folclore pudesse “fertilizar” sua música, principalmente quando se tratava de manifestações folclóricas desconhecidas de seus pares. Além disso, entendemos também sua recusa em ir para a Europa para trabalhar como assistente de Hermann Scherchen, elegendo a capital pernambucana como local de residência, trabalho e pesquisa. Como observou o musicólogo Flavio Silva, o mais provável é que em dada altura Guerra-Peixe tenha chegado à conclusão de que estudar no exterior não lhe traria aquilo que ele buscava. Ele podia não ter muita certeza do que iria encontrar em Recife, mas sabia que provavelmente seria diferente da música com que trabalhava no Rio de Janeiro.

Mais importante que isso, para alguém em busca de saída para os impasses de sua música, uma viagem deste tipo ao Nordeste – o lugar onde o imaginário da época depositava as raízes da nacionalidade – poderia parecer mais promissora que uma temporada na Europa, onde na melhor das hipóteses ele iria encontrar aquilo a que os outros compositores brasileiros aspiravam ou, em alguns casos, já possuíam. Tudo isso nos leva a pensar no problema, recorrente na bibliografia sobre a música de concerto brasileira, da existência de uma série de deficiências no meio cultural brasileiro, o que teria raízes históricas profundas e seria o principal responsável pelo fato de os compositores do país não terem condições de se colocar em pé de igualdade com os grandes nomes da época. Todas as “falhas” que as obras dos brasileiros porventura apresentassem seriam compreensíveis a partir desse problema de base, de formação mesmo, já que faltariam ao país uma vida de concertos organizada, uma crítica qualificada e instituições sólidas que garantissem a autonomia e a constância da produção, veiculação e recepção das obras musicais nacionais e estrangeiras. Neste sentido, a única solução para os compositores ali nascidos seria sair do país, indo buscar fora o que lhes faltava em casa. Não é difícil perceber o determinismo e o eurocentrismo implícitos em uma perspectiva como esta, mas tentar responder a isto simplesmente negando as limitações em questão significa permanecer na mesma lógica de tomar a Europa como referência e, a partir dela, julgar se o Brasil conseguiu ou não alcançar o mesmo nível de realizações a despeito de quaisquer diferenças. Um anti-determinismo que se possa acalentar por princípio tampouco é suficiente para desmentir algo que aparecia já no discurso daqueles que estavam envolvidos com a música de concerto da época, como vemos no comentário do musicólogo Francisco Curt Lange a respeito do envio da Sinfonia no. 1 de Guerra-Peixe para um concerto em Bruxelas em que se estabelecia um limite de idade para os participantes:

Não faz mal que você tenha mais de 30 anos. Explica ao Prof. Collaer, em meu nome, que, na América latina, a evolução duma pessoa depende inteiramente do meio no qual atua e dos freios que esse mesmo meio opõe a uma evolução contemporânea. Por isso […] que um jovem na Europa, com uns 20 anos, representa [sic] muitas vezes vantagens sobre os nossos aos 30.

Como se vê, por mais que se tratasse de uma justificativa a ser apresentada para garantir a execução da obra, Lange, que viveu e acompanhou de perto a vida de concertos na Europa e na América do Sul, parecia julgá-la plausível. Mas há ainda um eurocentrismo que frequentemente passa desapercebido e que jaz subterrâneo, mais profundo que a simples adoção do meio europeu como “régua” pela qual se medem outros meios musicais. Olhando aquilo a que os envolvidos nessa problemática ao longo do século XX aspiravam concretamente, percebemos que se sentia a ausência de algo que poderia ser chamado, na falta de melhor definição, de uma “formação erudita”, musicalmente falando. Aquilo que se buscava era sempre o contato com o repertório das “grandes obras”, variando muito mais aquelas que mereceriam ser consideradas “grandes” do que propriamente o que formaria este repertório mais geral. Desde os tempos em que Leopoldo Miguez estava à frente do Instituto Nacional de Música, no Rio de Janeiro, ou quando Villa-Lobos ocupava-se das crianças que cantariam “canções brasileiras” em grandes estádios esportivos durante o governo de Getúlio Vargas, sempre o que se buscou foi uma ampliação do contato com a chamada “alta cultura”, ainda que portadora de algum caráter que se pudesse dizer brasileiro. No caso de nossos nacionalistas, especificamente, como parte da preocupação com a ampliação da vida musical e do ensino de música no Brasil, houve a tentativa de inclusão obrigatória de “música brasileira” nos programas de concerto e rádio, aumentando o contato do público com ela.

GUERRA-PEIXE E O MODERNISMO

A questão é que, num país onde não havia tradição de concerto consolidada, o “meio musical” talvez estivesse em outro lugar… De certo modo, esta possibilidade já estava latente no próprio projeto modernista brasileiro, com sua procura por supostas fontes para uma arte nacional entre determinadas parcelas da população do país (que os intelectuais da época chamavam de “povo”). Assim, radicalizando uma das dimensões da proposta modernista e desistindo de ir para o exterior, passando a afirmar que aprendeu tanto nos conservatórios quanto com os “populares” que encontrou em suas pesquisas folclóricas, Guerra-Peixe levantou implicitamente a hipótese de que o meio musical brasileiro talvez não fosse o campo da música de concerto – nacional ou internacional, não importa –, mas sim as tradições onde, de seu ponto de vista, o compositor deveria mergulhar para aprender música. Evidentemente, não se trata aqui do meio referente a temporadas de concertos, crítica especializada ou escolas de música, mas sim daquele ambiente em cujo contato se obtém uma vivência musical. Afinal, em última análise era isso que os compositores brasileiros iam buscar ao realizar seus estudos no Velho Mundo: uma espécie de “imersão” numa vida musical pujante. Assim, talvez inadvertidamente, Guerra-Peixe acabou por revelar – ou por nos fazer ver – um paradoxo do próprio projeto nacionalista-modernista de criação de uma arte que se pudesse considerar brasileira, mas que era pensada segundo parâmetros europeus. Seria no que ele considerava a cultura do “povo brasileiro” que se encontraria o “veio” principal de onde brotaria uma tradição que, segundo o próprio ideário modernista, era de certo modo condição para o surgimento de uma “escola nacional” . Este contato é que garantiria “formação sólida” aos compositores, e é neste sentido que podemos entender os diversos comentários ácidos que Guerra-Peixe tecia a respeito de seus colegas, como “o compositor brasileiro vai a Praga, Nova Iorque, Londres, Roma, e não vai a Cascadura”. Independentemente de concordarmos ou não com os próprios anseios pela criação de algo parecido com uma música nacional, é interessante observar como ideias desse tipo podem impulsionar um artista, ajudando a dar realização musical concreta a dimensões que, num primeiro momento, chegam a parecer bastante distantes dos problemas composicionais específicos com que esse artista se batia. Surgem aqui alguns dos nexos onde se ligam, entre muitos outros elementos, a discussão sobre o que seria uma arte brasileira; o papel do artista na criação desta arte e, por conseguinte, sua posição e sua “missão” em relação ao que ele poderia considerar sua nação; as relações entre artistas e com o público; ou o problema de uma linguagem moderna para a música brasileira. De fato, a posição de Guerra-Peixe é apenas uma dentre as diversas contribuições ao debate da época, embora seja certamente de especial interesse pela riqueza de matizes, questionamentos e problemas que uma trajetória e uma personalidade como as dele terminaram por condensar. Mas para que possamos avaliar melhor o quilate de uma contribuição como esta, muito há ainda por investigar. Que seu centenário sirva de estímulo para que nos debrucemos mais e mais sobre a cultura e a música de um período tão rico da história do século XX, perscrutando o passado em busca da experiência de produzir arte numa época paradoxalmente tão próxima e tão distante da nossa.

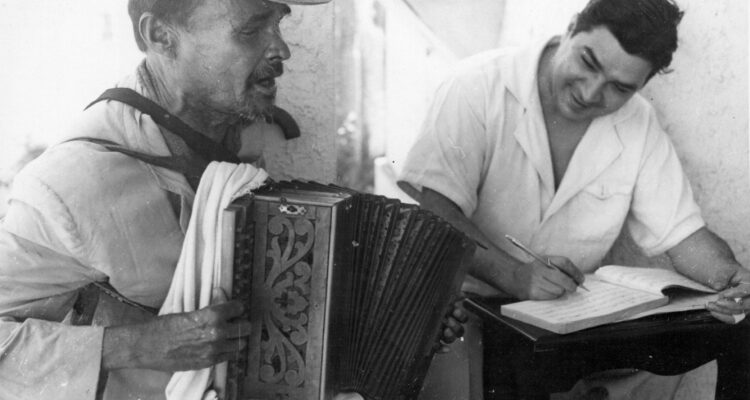

Fotografia: Guerra-Peixe com um sanfoneiro cego no Recife, em 1950.

Texto publicado na Glosas n.º 11, p. 15-17.